| |||||

|

The Emissia.Offline Letters Электронное научное издание (педагогические и психологические науки) Издается с 7 ноября 1995 г. | |||||

|

|||||

|

_________ Шифр научной специальности 5.8.2. Петрова Наталья Валерьевна Толстых Олеся Михайловна

Аннотация Ключевые слова: информационная грамотность, медиаграмотность, нейрограмотность, нейросети. ---------------- Natalia V. Petrova Olesya M. Tolstykh

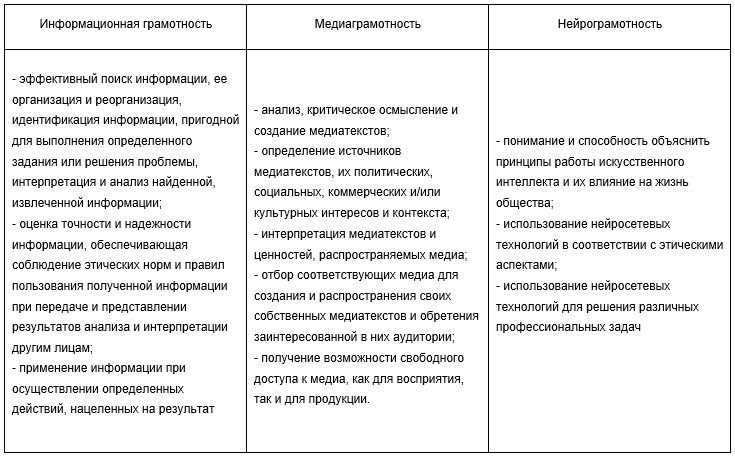

Abstract Key words: Information literacy, media literacy, AI-literacy, neuronetwoks. ---------------- В последние годы стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) и нейросетей открывает новые горизонты в различных сферах жизни, включая образование. Первые попытки использования нейросетей в образовательном процессе относят к 1970 годам, когда исследователи начали применять эти технологии для адаптивного обучения и анализа данных об успеваемости учащихся. С тех пор в сфере образования сформировались разнообразные направления применения нейросетевых технологий: создание методических и оценочных материалов, интеграция нейротехнологий в системы дистанционного обучения, обучение студентов с помощью искусственного интеллекта, изучение самих технологий ИИ и подготовка людей к жизни в обществе, тесно связанном с нейросетями [1]. Понимание принципов работы нейронных сетей и их классификации является ключевым для оценки их возможностей и перспектив применения в образовании. Нейронная сеть представляет собой метод искусственного интеллекта, основанного на математической модели и функционирующего по принципам естественной нейронной сети головного мозга человека [2]. Нейросети делятся на два вида: классические (CNN) и генеративные (GPT). Классические нейросети работают на основе предопределенных разработчиком правил и алгоритмов, неспособных генерировать новые данные, такие сети, например, обрабатывают видео и изображения. Генеративные нейросети способны создавать новый контент (новые выходные данные, отличные от данных, подаваемых в систему на вход) в форме изображений, текста, звука, 3D-моделей, речи, кода, видео и т. д [3]. Отмечают несколько преимуществ использования классических и генеративных нейросетей в учебном процессе. Классические нейросети могут анализировать и обрабатывать значительные массивы данных, что позволяет выявлять закономерности в процессе обучения и совершенствовать учебные программы; помогают организовать интерактивные платформы, обеспечивая адаптивное взаимодействие и поддержку студентов в онлайн-режиме; используются для автоматического перевода, распознавания речи и создания диалоговых систем, стимулируя развитие коммуникативных навыков обучающихся [4]. Генеративные нейросети способствуют развитию у студентов критического мышления. Автоматизированный анализ и синтез информации позволяют учащимся не только получать готовые ответы, но и участвовать в интерпретации данных, что позволяет формировать навыки самостоятельного анализа, сравнения и оценки информации. Такие модели способны преобразовывать сложную для восприятия информацию в более понятную и доступную форму. Выделение ключевых понятий и структурирование данных помогают лучше усвоить учебный материал и систематизировать знания. Автоматизация подготовки и анализа учебных ресурсов дает преподавателю возможность больше времени уделять индивидуальной работе с обучающимися и методической поддержке, что повышает общую эффективность образовательного процесса [5]. Учитывая возможности нейросетей, становящихся неотъемлемой частью образовательной среды, педагогам крайне необходимо уметь критически оценивать их влияние на процесс обучения и обладать навыками их эффективной интеграции в процесс обучения. Это приводит нас к понятию нейрограмотности педагога. Ранее грамотность ассоциировалась исключительно с навыками чтения и письма. Однако с переходом к информационному обществу, атрибутом которого являются информационно-коммуникационные технологии, в мировой практике стали появляться термины «информационная грамотность», «медиаграмотность» и «нейрограмотность» (от англ. artificial intelligence или AI). Рассмотрим данные виды грамотности более подробно. Согласно Руководству по информационной грамотности для образования на протяжении всей жизни информационная грамотность определяется как способность человека получать, оценивать и использовать информацию. ЮНЕСКО рассматривает информационную грамотность как ключевую компетенцию, необходимую для адаптации к быстро меняющемуся миру информации и технологий. В их подходе подчеркивается значимость эффективного поиска и использования информации, способности критически её оценивать, создавать новое содержание и эффективно коммуницировать [6]. Расширение сферы воздействия и увеличение влияния средств массовой информации на жизнь людей вызвали соответствующую реакцию системы образования, следствием которой появился термин медиаграмотность – способность получать, анализировать, оценивать и создавать медиаконтент в различных форматах [7]. В. Гура, А. Короченский, В. Монастырский, С. Пензин под медиаграмотностью понимают результат медиаобразования. Внедрение технологий искусственного интеллекта в различные сферы жизнедеятельности человека актуализировали новый вид грамотности – нейрограмотность, которую Лонг и Маджерко определяют как способность критически оценивать технологии искусственного интеллекта, осуществлять коммуникацию и взаимодействие на основе этих технологий, а также использовать их как инструменты образовательной деятельности [8]. На данный момент нет устоявшейся точки зрения о соотношении понятий информационная грамотность и медиаграмотность, некоторые исследователи полагают, что информационная грамотность – более широкая область исследований, составной частью которых является медиаграмотность [9], согласно другому подходу, информационная грамотность – это часть медийной грамотности. Были и попытки создать интеграции данных понятий под общим термином «медиа- и информационная грамотность» (МИГ), отмечается, что в то время, как информационная грамотность подчеркивает значение умения получать, анализировать, оценивать и этично использовать информацию, медиаграмотность сосредоточена на способности понимать роль медиа, критически оценивать их качество и использовать для самовыражения [10]. Что касается нейрограмотности, то на данный момент, ученые сходятся во мнении, что овладение нейрограмотностью строится на основе сформированных медиа- и информационных грамотностей, так как невозможно использовать нейросети без способностей находить, понимать, критически оценивать, этически использовать информацию и медиатексты [11]. Рассмотрим содержание данных понятий более подробно в Таблице 1. Таблица 1 Структура грамотностей

Структура содержание понятия «нейрограмотность» является одним из актуальных вопросов для сферы образования, находящихся на этапе становления и, несомненно, будут изменяться. Число возрастающих публикаций по данному вопросу подчеркивает значимость его исследования и необходимость включения в профессиональную деятельность педагога.

Рекомендовано к публикации: Literature

| |||||

|

| |||||

| Copyright (C) 2025, Письма

в Эмиссия.Оффлайн (The Emissia.Offline Letters): электронный научный журнал ISSN 1997-8588 (online). ISSN 2500-2244 (CD-R) Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33379 (000863) от 02.10.2008 от Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций При перепечатке и цитировании просим ссылаться на " Письма в Эмиссия.Оффлайн ". Эл.почта: emissia@mail.ru Internet: http://www.emissia.org/ Тел.: +7-812-9817711, +7-904-3301873 Адрес редакции: 191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, РГПУ им. А.И.Герцена Учредитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена"" Издатель: Консультационное бюро доктора Ахаяна [ИП Ахаян А.А.], гос. рег. 306784721900012 от 07,08,2006. |