| |||||

|

The Emissia.Offline Letters Электронное научное издание (педагогические и психологические науки) | |||||

|

Издается с 7 ноября 1995 г. Учредитель: Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург | |||||

|

|||||

|

_________ Шифр научной специальности 5.8.7. Минина Ольга Георгиевна Минин Игорь Владимирович

Аннотация Ключевые слова: дефиниции, системные логические ошибки, типология. ---------------- Olga G. Minina Igor V. Minin

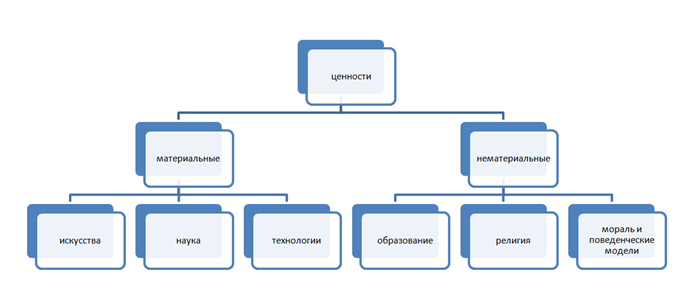

Abstract Key words: definitions, systemic logical errors, typology. ---------------- Научная задача определения терминов напрямую связана с умением анализировать ошибки дефиниций. К сожалению, данная проблема практически не освещена в научной литературе, а словари, как информационный ресурс, не подвергаются критическому анализу с точки зрения достоверности и корректности подачи информации. А такая необходимость существует. Она связана не только с тем, что дефиниции являются первым шагом научного процесса, но и с тем, что некорректные дефиниции на самом первом этапе исследования создают ложные предпосылки и ведут исследователя изначально по ложному пути. Более того, некорректные дефиниции являются манипулятивным инструментом воздействия на адресата, формирующим объем его знаний и эмоционально-оценочную сферу, что несёт в себе определенную опасность. Цель данной статьи – проанализировать ошибки в формальных дефинициях, допускаемые в словарях и предложить типологию этих ошибок в соответствии с общими когнитивными принципами работы с информацией. Ранее нами были определены принципы построения и анализа дефиниций [1], включающие в себя: отнесение изучаемого явления к классу (классифицирование); выделение существенных характеристик феномена и опущение несущественных; оценка информации с точки зрения «истинно»–«ложно» (объективная оценка); оценка информации с точки зрения «имплицитно»–«эксплицитно» (субъективная оценка); выявление манипуляционных стратегий (прагматический анализ); установление причинно-следственных связей (выстраивание логических отношений). Как показало настоящее исследование, некорректное решение каждой из этих задач создаёт потенциальную возможность для логических ошибок определенного типа. Рассмотрим некоторые из них на примере: Пример 1: Culture is: a) the way of life, especially the general customs and beliefs, of a particular group of people at a particular time; b) the attitudes, behaviour, opinions, etc. of a particular group of people within society; c) music, art, theatre, literature, etc [2]. В данном примере имеет место некорректное отнесение изучаемого явления к классу (культура это не только образ жизни, но и вся совокупность материальных и нематериальных ценностей человечества); и некорректное выделение существенных признаков (обычаи и убеждения не настолько значимы, как, например, материальные произведения искусства). Кроме того, культура в данном примере определяется через ценности конкретной группы людей в определенный период времени, но есть также и общечеловеческое культурное наследие, ценность которого непреходяща. В части «с» определения нет родового понятия, то есть, операция отнесения к классу отсутствует. Части «культуры» перечисляются через запятую без всякой системы, этот список неполный, а классы пересекаются (например, искусство включает в себя и музыку, и театр, и литературу, а не является однопорядковым им). Между частями «а» и «с» сложно установить причинно-следственные связи, то есть, каким образом соотносятся убеждения и верования и конкретные виды искусства, и это нарушает логику восприятия информации адресатом. В целом объём понятия «культура» не раскрыт, не очевидно, что именно в него входит, и как части феномена соотносятся друг с другом. Таким образом, на основе допущенных ошибок, данное определение вполне можно оценить как неполное и некорректное. Можно также предположить, что оно несет в себе имплицитную установку упростить понятие культуры, сузить его объём и значимость, проигнорировать многие важнейшие для человека аспекты (религию, например), сделать ситуативным, сиюминутным и более легковесным. На основе такой интенции, возможно, строится манипулятивная стратегия управления объёмом знания и эмоциональными оценками адресата, результатом которой будет разрушение культурной базы, традиционной основы и смыслосферы представителя любого традиционного и культурно богатого сообщества. При формулировании собственного определения автору необходимо ориентироваться на полное, всестороннее и структурированное раскрытие изучаемого явления. Мы выделяли ранее типы дефиниций, которые позволяют последовательно и логично это сделать, полностью рассмотрев изучаемый феномен со всех сторон [3]. В соответствии с предложенной последовательностью приведем подробнее некоторые допускаемые ошибки в формальном определении, как основополагающем и приоритетном. Для формального определения характерны рассмотренные выше ошибки, связанные: с неправильным отнесением изучаемого явления к классу - определением родового понятия (особенно, если речь идет об абстрактных понятиях), и с некорректным выделением существенных признаков. При неправильном выделении родового понятия возможны а) сужение, б) расширение объема родового понятия или в) его неадекватность. При некорректном выделении существенных признаков возможно а) опущение некоторых из них (неполное выделение значимых признаков), или б) выделение несущественных, которые не имеют большого значения. Проиллюстрируем это на примерах. Пример 2. Table is a flat surface, usually supported by four legs, used for putting things on [4]. В данном случае в качестве родового понятия для «стола» ошибочно принято «плоская поверхность», а не предмет мебели (неадекватность выбора). В качестве существенных признаков выбраны «4 ножки», но может быть меньше, или больше, могут быть не ножки, а плоскости (выбор несущественных признаков в качестве существенных). И среди функций стола выделена только одна – «ставить на стол вещи» (опущение существенных признаков). Примером сужения объёма понятия «стол» могло бы служить определение: «стол – это предмет домашней мебели …». А примером расширения объема понятия – следующее определение: «стол – это бытовая вещь….» В обоих случаях определения некорректны, так как они дают неправильное представление об описываемом явлении. В качестве корректного определения в данном случае можно было бы предложить следующее: Стол – это предмет мебели, представляющий собой плоскую поверхность любой формы, на опоре, предназначенный для работы, приёма пищи или расположения предметов (стол-витрина). В данном случае стол отнесен к предметам мебели и в дальнейшем будет рассматриваться именно в этом контексте, сравниваться и отграничиваться от других предметов мебели на основе формы и функции. Если же оставить «плоскую поверхность» как родовое понятие, то сравниваться стол должен с другими объектами, имеющими плоские поверхности, круг которых остаётся непонятен. Среди существенных признаков выделены форма и функция. Каждый из признаков раскрыт полно, но кратко, в соответствии с форматом определения. При создании формального определения возможна ещё ошибка - замены нейтрального стиля на эмоционально-оценочный, что можно наблюдать в следующем определении: Пример 3. Человек – главная тема философии, центральная проблема философских школ и направлений, неисчерпаемая в силу своей бесконечной сложности, дающая пищу для самых разнообразных интерпретаций и толкований. Человек, по мнению Б.Паскаля, это химера, невидаль, чудовище, хаос, полное противоречий, чудо [5]. Наличие эмоционально оценочной лексики или субъективности в определении понятий не приемлемо в научном обиходе. Так же неприемлемо на стадии определения вносить в текст субъективные выводы, характерные для итоговой части исследования, как, например, в примере 4: Пример 4. Глобализация – политический термин, вошедший в обиход с начала 1985 года, означающий, что США имеют право вмешиваться в войны, идущие в странах третьего мира и в «зонах жизненных интересов» США [6]. В данных случаях авторы преследуют цель не столько определить феномен, сколько описать и выразить своё к нему отношение, что не является правильным. В формальном определении могут наблюдаются логические противоречия, как, например, в примере № 5: Пример 5. Мышление — сознательное и бессознательное — служит целям установления и текущего контроля коммуникации, регулирования деятельности, порождения, формулирования и решения задач на вербальном и невербальном уровнях [7]. Ошибка заключается в том, что мышление не может быть бессознательным, поскольку это процесс в принципе рациональный. Примером целенаправленного сужения и подмены родового понятия является следующее: Пример 6. Традиционное общество — (доиндустриальное общество, примитивное общество) понятие, фокусирующее в своем содержании совокупность представлений о доиндустриальной стадии развития человечества, характерных для традиционной социологии и культурологии [8]. Здесь понятие «основанное на традиции» подменено понятиями «доиндустриальное, примитивное общество». Такая ошибка ведет к формированию негативного эмоционально оценочного отношения к понятию «традиционное общество», поскольку «аграрный» ассоциируется (и эта ассоциация поддерживается другими словарными статьями) с отсталым, неразвивающимся, непрогрессивным, примитивным. Как и в рассмотренном выше примере 1, здесь возникает достаточно сильный манипулятивный потенциал, целью которого, является формирование негативного отношения к традиционным обществам и культурам в целом. В дефиниции понятие часто определяется через синонимичные термины. Корректный выбор синонимов чрезвычайно важен, в противном случае будет сформировано некорректное представление об изучаемом явлении. Рассмотрим пример? Пример 7. Culture: is 1) the quality in a person or society that arises from a concern for what is regarded as excellent in arts, letters, manners, scholarly pursuits, etc.; 2) that which is excellent in the arts, manners, etc.; 3) a particular form or stage of civilization, as that of a certain nation or period: Greek culture; 4) development or improvement of the mind by education or training; 5) the behaviors and beliefs characteristic of a particular group of people, as a social, ethnic, professional, or age group (usually used in combination): the youth culture; the drug culture; 6) the shared beliefs, behaviors, or social environment connected with a particular aspect of society: the rape culture on campus; the culture of poverty; a culture of celebrity worship; 7) the values, typical practices, and goals of a business or other organization, especially a large corporation: Their corporate culture frowns on avoiding risk; 8) in anthropology: the sum total of ways of living built up by a group of human beings and transmitted from one generation to another [9]. Из примера 7 мы видим, что понятие «культура» определяется через такие понятия, как: «воспитанность» (1), «норма» (2), «уровень развития общества» (3), «образованность» (4), «нормы и ценности» (5), «нормы и ценности» (6), «ценности» (7), «модели поведения» (8). То, что в словарной статье имеет место тавтология (2,5,6,7), или понятия, определяющие культуру, как синонимичные, слишком близки по смыслу (1 и 4), говорит о недоработанности определения в целом. Можно также отметить, что данные феномены не покрывают весь концепт культуры: по-прежнему опущенными остаются «совокупность материальных и нематериальных ценностей, созданных человечеством» и включающими в себя науку, религию, образование, искусства, технологии. То есть, весь основной объем понятия «культура», всё, что создано человеком и признано ценным. Без включения в определение данных составляющих, понятие культуры становится сильно обедненным, поверхностным, принижающим смысл деятельности человека в целом и неправильным. В нашем понимании антиподом культуре (созданные человеком ценности), будет то, что создано естественно, то есть, природой. Если же принимать приведенное выше определение, то «некультурой» будет «невоспитанность», «ненормативность», «необразованность». Всё это входит в концепт культуры, но всего лишь как часть в целое. В соответствии с приведенным выше определением культуры, её составными частями будут: норма, ценности, воспитанность, образованность, уровень развития общества, модели поведения. Какие отношения существуют между этими понятиями? Как построить классификацию на основе выделенных компонентов? Вероятно, «нормы» и «ценности» относительно однопорядковые, или даже синонимичные, поскольку ценности – это те же нормы, но внутренне одобряемые и вызывающие положительное отношение к себе. «Воспитанность» и «образованность» – это две взаимодополняющие стороны одного процесса формирования личности. Модели поведения – это практическая реализация и внешние маркеры воспитанности и образованности. Уровень развития конкретного общества – это уже социальная категория, в отличие от предыдущих. Представляется, что в данном наборе компонентов мы имеем некоторую хаотичность, которую сложно представить в виде классификационной модели. В то же время, если принять, что культура – это совокупность ценностей, созданных человечеством, можно закономерно предложить следующую классификацию:

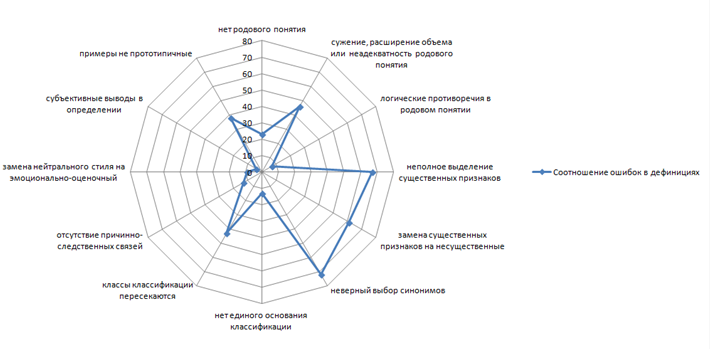

Рис. 1. Классификация ценностей в составе понятия «культура» Таким образом, на примере классификации мы видим, что в зависимости от сформулированной дефиниции, исследование может пойти далее по совершенно различным траекториям, и, возможно, завести автора в тупик. При построении классификации ошибки также могут возникать при нарушении следующих принципов: 1) когда в основании классификации лежат два разных принципа одновременно (например, форма и функция); 2) когда не все элементы классификации по выбранному основанию учтены (что-то пропущено) или присутствуют лишние элементы. При иллюстрации изучаемого феномена примерами также могут быть допущены ошибки, например, если пример не прототипичный, не иллюстративный для адресата. Некоторые ошибки могут быть следствием неправильного отнесения объекта к макроклассу ранее. Например, исходя из определений ниже, непонятно, примером чего является банан – дерева или травы: Пример 8. Банан — муж. дерево и плод адамова смоква, Musa paradislaca. Бананник муж. растение, дерево банан; собир. банановая роща [10]. Банан — род многолетних трав семейства банановых [11]. На основе исследования 100 некорректных словарных дефиниций было установлено пропорциональное отношение выделенных типов ошибок, что можно проиллюстрировать диаграммой ниже. Из неё видно, что наиболее типичными ошибками формального определения являются (по мере убывания частотности): неверный выбор синонимов, неполное выделение существенных признаков, замена существенных признаков на несущественные, сужение, расширение объема или неадекватность родового понятия, классы классификации пересекаются, использование непрототипичных примеров.

Рис. 2. Количественное соотношение ошибок в формальных определениях В заключение следует отметить, что корректность дефиниций – приоритетная и первостепенная задача исследователя. Именно на этом этапе допущение небрежности в определении понятий приводит к ошибкам в классификации, описании и последующем исследовании интересующего автора феномена в целом. Но последствием может быть не только искажение научного знания, но и целенаправленное искаженное воздействие на восприятие мира адресатом, изменение его пресуппозиции как на рациональном, так и эмоциональном уровне. В связи с этим изучение и анализ ошибок в дефинициях имеет важное значение для развития мышления, особенно молодых учёных.

Рекомендовано к публикации: Literature

| |||||

|

| |||||

| Copyright (C) 2025, Письма

в Эмиссия.Оффлайн (The Emissia.Offline Letters): электронный научный журнал ISSN 1997-8588 (online). ISSN 2412-5520 (print-smart), ISSN 2500-2244 (CD-R) Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33379 (000863) от 02.10.2008 от Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций При перепечатке и цитировании просим ссылаться на " Письма в Эмиссия.Оффлайн ". Эл.почта: emissia@mail.ru Internet: http://www.emissia.org/ Тел.: +7-812-9817711, +7-904-3301873 Адрес редакции: 191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, РГПУ им. А.И.Герцена, корп.11, к.24а Издатель: Консультационное бюро доктора Ахаяна [ИП Ахаян А.А.], гос. рег. 306784721900012 от 07,08,2006. |