| |||||

|

The Emissia.Offline Letters Электронное научное издание (педагогические и психологические науки) | |||||

|

Издается с 7 ноября 1995 г. Учредитель: Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург | |||||

|

|||||

|

_________ Шифр научной специальности 5.8.2. Храмко Вера Владимировна Усольцев Александр Петрович Игошев Борис Михайлович Коммуникация как основа структуры учебно-познавательной деятельности школьника по физике Аннотация Ключевые слова: коммуникация, структура учебной деятельности, обучение физике. ---------------- Vera V. Khramko Alexander P. Usoltsev Boris M. Igoshev

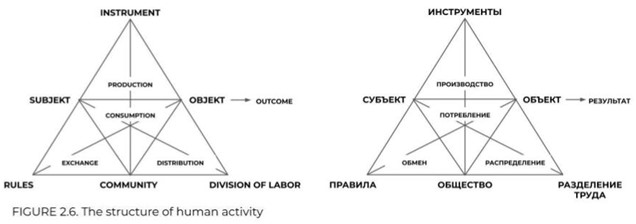

Abstract Key words: communication, activity, subject, society, the process of teaching physics. ---------------- На протяжении всей истории человечества познание окружающего мира является основным видом деятельности людей. Результатом активного отношения человека к внешнему миру является его способность рассуждать, мыслить. Это неразрывно связано с социальной природой человека, с необходимостью усвоения им социального опыта. Процесс межличностного обмена информацией между людьми, даже если этот процесс опосредован техникой, всегда остается в основе человеческой деятельности, какими бы ни были темпы и направления научно-технического прогресса. Это относится ко всем сферам деятельности, но в большей степени это имеет отношение к образованию. Современные цифровые образовательные инструменты и технологии обладают значительным потенциалом для организации и осуществления школьником самообучения. Возникает ложное впечатление, что он может учиться полностью самостоятельно, без обращения к социуму. Но это не так, это самообразование, даже на основе использования цифровых образовательных ресурсов, невозможно без коммуникации с другими людьми. Хотя бы потому, что начальный момент обращения школьника к компьютеру и движение в этом направлении определяется окружающим его социумом, обусловлен взаимодействием с ним: кто-то его мотивирует, кто-то является для него примером и т. д. Благодаря социуму у познающего субъекта появляются мотивы и цели деятельности. Кроме того, полученные ребенком знания и умения проявляются, находят применение в социуме и оцениваются им же. «Индивидуально протекающая учебная деятельность (ученик как Робинзон) – есть абстракция. Учебно-познавательная деятельность всегда пронизана социальными взаимодействиями, общением ученика с другими людьми» [1, с. 62]. В связи с этим структура человеческой деятельности, одним из основных компонентов которой является социум, разработанная финским исследователем Энгестрёмом Ю. еще в 1980-х гг. [2, с. 63], нисколько не утратила своей актуальности. Представленная им структура является ценной при изучении учебно-познавательной деятельности школьника как раз тем, что акцентирует внимание на роли социума в любой деятельности человека. Труды советских психологов Выготского Л. С. и Леонтьева А. Н. в области изучения специфики человеческой деятельности послужили основой для последующих теоретических разработок не только отечественных, но и зарубежных ученых. Энгестрём Ю. считается представителем второго поколения сторонников культурно-исторической теории деятельности. В структуре деятельности, принятой в классической теории деятельности, не находит отражение социальная составляющая, например, остается без внимания очень важный вопрос целеполагания: как у человека появляются цели (один из существенных элементов структуры деятельности) и почему он совершает те или иные действия? Энгестрём Ю. обратил внимание на эти ограничения и расширил традиционную схему опосредованного действия Выготского Л. С., состоящую из субъекта, объекта, орудия и знака, добавив такие элементы как правила (rules), общество (community) и разделение труда (division of labor). Базовая структура человеческой деятельности при этом сохраняется. Представленная финским исследователем структура деятельности схематически изображена им в виде треугольника (рис. 1) и получила название «треугольник Энгестрёма» («Engeström’s triangle»).

Рис. 1. Структура человеческой деятельности (Энгестрём Ю.) [2, с. 63] Одним из основных видов деятельности ребенка в процессе обучения в школе является учебно-познавательная деятельность. Среди предметов естественнонаучного цикла, дающих наиболее полное представление школьнику о научном познании, особое место занимает физика. Рассмотрим схему Энгестрёма Ю. (рис. 1) применительно к деятельности, осуществляемой школьником в процессе изучения физики:

Процесс обучения физике должен отражать основную тенденцию развития современной науки – междисциплинарность научных исследований: рассмотрение явлений, процессов с точки зрения разных наук, анализ, систематизация и обобщение результатов, полученных методами, используемыми в различных науках, использование современных, в том числе цифровых, технологий для получения, обработки и представления данных. А реализация этой тенденции невозможна без совместной деятельности специалистов различных научных направлений, в основе которой лежит коммуникация. Рассматривая учебную деятельность, Энгестрём Ю. пишет: «Как и любая сложная деятельность, школьная работа напоминает айсберг. Целенаправленные, публично прописанные инструментальные действия являются легко различимой вершиной айсберга; глубинная социальная структура деятельности находится под поверхностью, но обеспечивает стабильность и инерцию системы» (пер. с англ. [3, с. 90]). Его сравнение структуры деятельности с айсбергом очень образно и точно отражает тот факт, что в основе любой деятельности, даже если внешне она не кажется связанной с общением, коммуникацией, лежат коммуникативные процессы. Даже если человек занят, казалось бы, предметной деятельностью «в одиночку», в основе этой деятельности все же лежит коммуникативное взаимодействие с другими людьми – осуществляя действия с предметом, человек мотивирован социумом, потому что он пользуется исторически закрепленными правилами этих действий и информацией об этом предмете, переданной ему другими людьми, а также его деятельность направлена на других людей (его опыт может оказаться ценным для кого-то, он хочет оказать воздействие на других людей, быть принятым в определенных кругах и пр.). При осуществлении учебно-познавательной деятельности по физике возможно использование данных, полученных учеными, опубликованных на официальных сайтах, например, данные о солнечной активности и магнитных бурях на сайте Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения РАН [4]; характеристики действующих атомных ледоколов (длина, ширина, высота борта, водоизмещение, скорость хода на чистой воде и др.), представленные на сайте ФГУП «Атомфлот» Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» [5]; данные прогноза погоды (температура воздуха, направление и скорость ветра, облачность и др.) на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» [6] и т. д. За последние десятилетия произошли существенные качественные изменения в средствах, обеспечивающих коммуникацию людей разных национальностей, мировоззренческих взглядов, профессиональных интересов. С развитием техники и информационных технологий появилась возможность для безграничной коммуникации людей друг с другом, в том числе и для осуществления научной деятельности в области естествознания. Здесь мы имеем в виду как доступность самой информации, постоянно накапливаемой человечеством (открытые банки данных научных исследований), так и широкие возможности для осуществления межличностной коммуникации, все более опосредованной техническими средствами (видеоконференции, возможность задавать вопросы в чатах на официальных сайтах научных организаций, переписка по электронной почте и др.). Но, как и прежде, функция средств коммуникации заключается в обеспечении взаимодействия между людьми, а не их разъединении. Поэтому главная роль в этом пространстве принадлежит не самим техническим средствам, опосредующим коммуникативное взаимодействие людей, делающим его проще, доступнее и т. д., а человеку как субъекту коммуникации. Именно человек обрабатывает информационные данные, полученные приборами, интерпретирует их, представляет результаты обществу в той или иной форме (используя язык как систему символов и знаков), сообщает о последствиях применения изобретений и открытий и т. д. Действительно, в современных условиях каждый имеет возможность общаться с каждым, но каким будет это взаимодействие, к каким результатам для участников процесса коммуникации это приведет, во многом зависит от самого человека, от сформированных у него коммуникативных умений. Ранее нами был предложен комплекс методических приемов, направленных на формирование коммуникативных умений школьников в процессе обучения физике [7]. Эти методические приемы распределены по элементам структуры деятельности Энгестрема Ю. (общество, правила, разделение труда) и при их использовании выполняется требование обеспечения целостности структуры деятельности при осуществлении коммуникации в процессе обучения физике. Таким образом, в процессе обучения физике необходимо и целесообразно делать акцент на использовании таких методических приемов и организационных форм, которые обеспечат школьнику возможность быть субъектом, осознавать необходимость и важность коммуникации в учебно-познавательной деятельности.

Рекомендовано к публикации: Literature

| |||||

|

| |||||

| Copyright (C) 2025, Письма

в Эмиссия.Оффлайн (The Emissia.Offline Letters): электронный научный журнал ISSN 1997-8588 (online). ISSN 2412-5520 (print-smart), ISSN 2500-2244 (CD-R) Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33379 (000863) от 02.10.2008 от Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций При перепечатке и цитировании просим ссылаться на " Письма в Эмиссия.Оффлайн ". Эл.почта: emissia@mail.ru Internet: http://www.emissia.org/ Тел.: +7-812-9817711, +7-904-3301873 Адрес редакции: 191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, РГПУ им. А.И.Герцена, корп.11, к.24а Издатель: Консультационное бюро доктора Ахаяна [ИП Ахаян А.А.], гос. рег. 306784721900012 от 07,08,2006. |